Rotorkopf am Modellhelikopter - Aufbau und Funktion

- ANFÄNGERWISSEN

- ROTOR, KOPF & BLÄTTER

- Rotorkopf am Modellhelikopter - Aufbau und Funktion

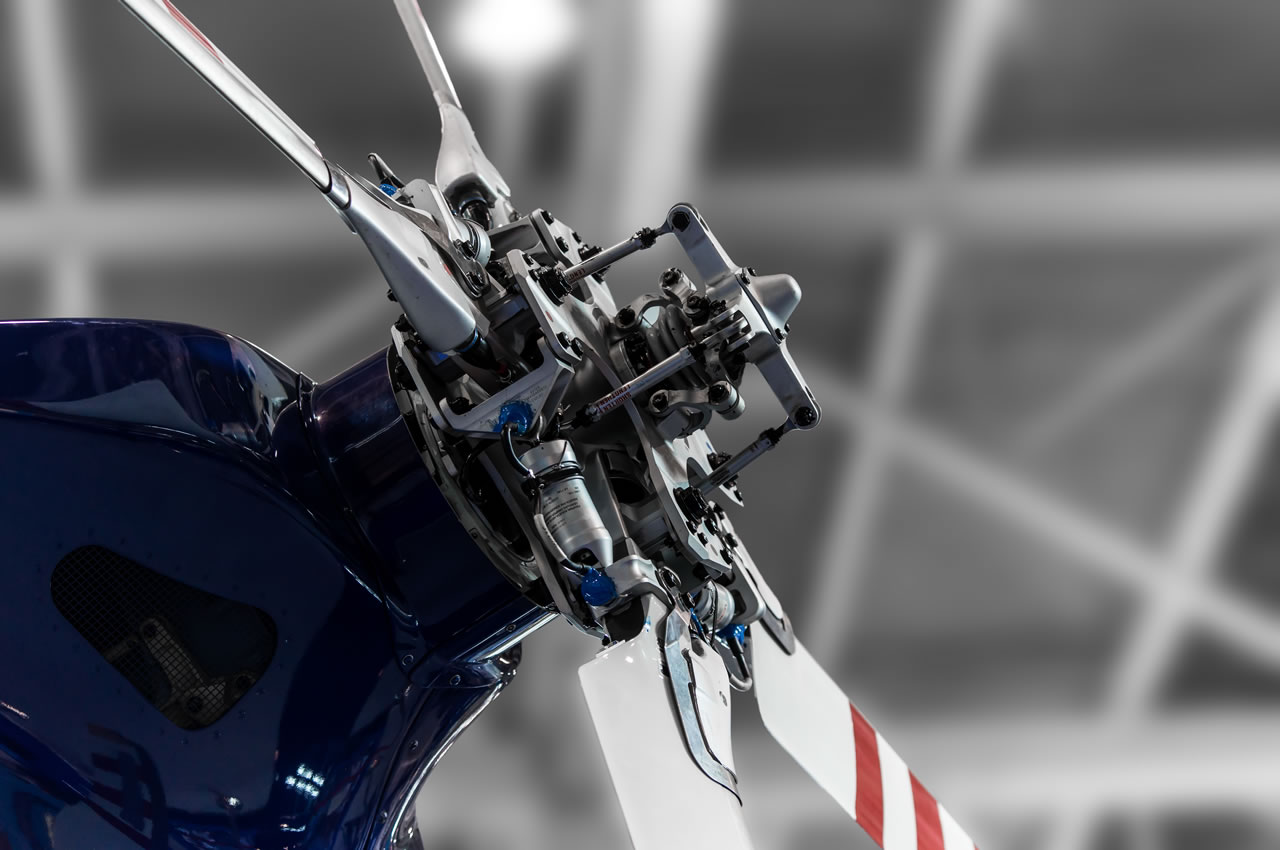

Der Rotorkopf jedoch ist der Aufbau deutlich komplexer

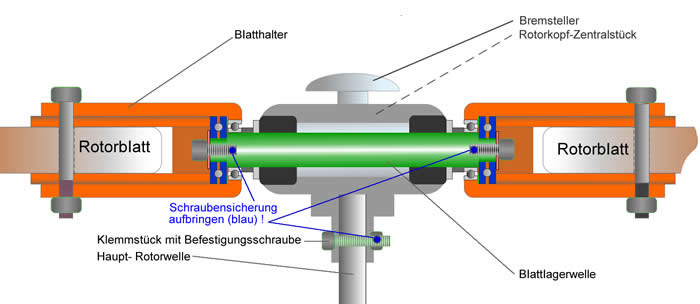

Am oberen Ende der Rotorwelle befestigt, besteht das Zentralstück des Rotorkopfs aus einem rotierenden Bauteil, an dem symmetrisch die Rotorblatthalter angebracht sind. Diese halten die einzelnen Rotorblätter und sorgen für eine gleichmäßige Auftriebsverteilung.

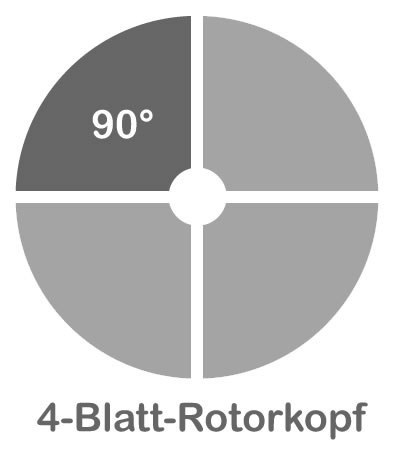

Winkelabstand abhängig von der Rotorblatt-Anzahl

Die Winkelabstände zwischen benachbarten Rotorblatthaltern hängen von der Anzahl der Rotorblätter ab und sind stets exakt gleich verteilt.

Auftriebssteuerung durch Drehzahl und Blatt-Anstellwinkel

Wie bei Luftschrauben mit verstellbarem Anstellwinkel gibt es auch Rotorköpfe, bei denen der Anstellwinkel der Rotorblätter verändert werden kann. Man unterscheidet daher zwei Bauarten:

- Fixed-Pitch (FP): Auftriebssteuerung nur über die Drehzahl, da der Anstellwinkel fest ist.

- Collective-Pitch (CP): Auftriebssteuerung durch Anpassung des Blatt-Anstellwinkels.

Fixed-Pitch (FP)

Diese Bauweise ist bei Spielzeughelikoptern verbreitet. Die Auftriebsveränderung durch Drehzahl ist träge und wenig direkt – geeignet für Einsteiger ohne Steuerambitionen.

Collective-Pitch (CP)

CP-Rotorköpfe erlauben eine Auftriebsveränderung ohne Drehzahländerung. Sie sind effizienter, reaktionsschneller und bei ambitionierten Piloten Standard.

Rotorkopf-Unterscheidungsmerkmale

Neben der Einteilung in Fixed-Pitch (FP) und Collective-Pitch (CP) existieren weitere wichtige Kriterien zur Klassifizierung:

- Anzahl der Rotorblätter (2–7)

- Drehrichtung: Clockwise (CW ) oder Counterclockwise (CCW )

- Anzahl der Rotorkreisebenen: Eine oder zwei

- Anordnung der Rotorkreisebenen (parallel, versetzt, gekreuzt)

- Art der Anlenkung: voreilend oder nacheilend

- Stabilisierung: Flybarless (FBL) oder mit Paddelstange

Anzahl der Rotorblätter

Mehr Rotorblätter = mehr Auftrieb! Große Lastenhelikopter nutzen oft 5 bis 7 Blätter, wogegen 3D-Modellhelikopter meist nur zwei Rotorblätter verwenden. Je mehr Blätter, desto höher die mögliche Tragkraft – bei zugleich niedrigerer Rotordrehzahl.

Anzahl und Anordnung der Rotorkreisebenen

Der sogenannte Flettner-Rotorkopf besitzt zwei ineinanderkämmende Rotoren. Diese Bauweise ermöglicht hohe Manövrierfähigkeit und Kompaktheit.

Stabilisierungssysteme am Rotorkopf

Man unterscheidet zwischen Rotorköpfen mit Paddelstange (Flybar ) und modernen Flybarless -Rotorköpfen (FBL). Beide Systeme verfolgen das Ziel, Fluglage und Reaktion zu stabilisieren – jedoch mit sehr unterschiedlicher Technik.

Flybarless -Rotorkopf (FBL)

Moderne Helikopter verzichten auf die Paddelstange. Stattdessen regeln hochentwickelte Elektroniksysteme wie Gyroskope und Steuercomputer die Flugstabilität in Echtzeit.

Flybarless -Systeme sparen Gewicht, Bauteile und bieten präzise Steuerbarkeit – ideal für 3D-Flugmanöver!

Zweiblatt-Rotorköpfe im Modellbau

Mehrere Airwolf-Modelle mit typischem Zweiblatt-Rotorkopf

Zweiblatt-Rotorköpfe sind im Modellbau am häufigsten verbreitet. Sie sind einfach aufzubauen, günstig in der Anschaffung und leicht einstellbar. Durch moderne Werkstoffe wie CFK oder GFK erreichen sie trotz einfacher Konstruktion hohe Stabilität und Belastbarkeit.

Besonders im 3D-Kunstflug erfreuen sich Zweiblatt-Systeme großer Beliebtheit – sie sind agil, direkt und effizient.

Mehrblatt-Rotorköpfe im Modellbau

Mehrblatt-Rotorköpfe kommen im Modellbau vor allem bei Scale-Helikoptern zum Einsatz. Sie bieten eine vorbildgetreue Optik und ermöglichen durch die erhöhte Rotorfläche mehr Auftrieb bei geringerer Rotordrehzahl.

Technisch sind sie anspruchsvoller – in Aufbau, Einstellung und Wartung. Bei schwereren Modellen oder Langsamdrehzahl-Konzepten bieten sie jedoch klare Vorteile.

Belastung von Rotorkopf und -blättern

Die Rotorspitzen erreichen Umfangsgeschwindigkeiten von mehreren hundert km/h. Dabei wirken enorme Fliehkräfte, die vom Rotorkopf aufgenommen und verteilt werden müssen. Gleichzeitig ist der Rotorkopf hohen Biege- und Schlagbelastungen ausgesetzt.

Im Modellbereich steigen die Belastungen beim 3D-Flug nochmals deutlich an. Hier wirken starke Richtungswechsel, hohe Pitchwerte und extreme Dynamik auf die Blattlager und das Zentralstück ein.

Das Zentralstück ist das Herzstück jedes Rotorkopfes. Es verbindet die Rotorwelle mit den Blatthaltern. Die Rotorblätter sind über die Blattlagerwelle oder separate Lagerzapfen befestigt. Zwischenlager und Dämpferringe sorgen für elastische Schlagbewegungen, die Belastungen im Flug abfangen.

Die Dämpferhärte wird in Shore angegeben. Weiche Dämpfer verbessern die Laufruhe, harte Dämpfer steigern die Reaktionsgeschwindigkeit – entscheidend für FBL-Modelle!

Bell-, Hiller- und Bell-Hiller-Steuerung

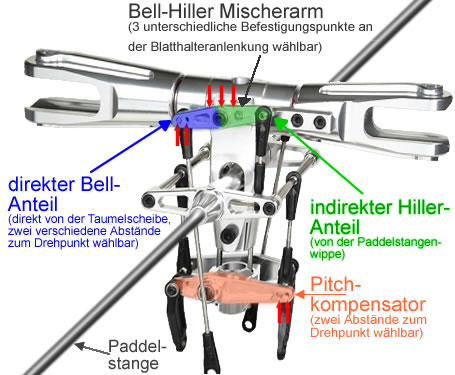

Die Steuerung eines Rotorkopfs erfolgt über eine mechanische oder elektronische Umsetzung der zyklischen und kollektiven Steuerbefehle. Im klassischen Modellhelikopterbau unterscheidet man zwischen drei Steuerprinzipien:

Die Bell-Steuerung überträgt die Bewegungen der Taumelscheibe direkt auf die Blatthalter. Das Steuerverhalten ist unmittelbar, reagiert aber empfindlich auf Turbulenzen. Dieses Prinzip kommt heute vorrangig bei Flybarless -Systemen zum Einsatz.

Hier erfolgt die Steuerung indirekt über eine Paddelstange, die durch ihre Trägheit eine stabilisierende Wirkung entfaltet. Die Paddel beeinflussen über den sogenannten Hillerarm die Blatthalter. Das Resultat ist eine gedämpfte und sanfte Reaktion auf Steuerbefehle – ideal für Fixed-Pitch -Modelle.

Die Kombination aus direkter Bell- und indirekter Hiller-Steuerung bietet eine optimale Mischung aus Agilität und Flugstabilität. Das Verhältnis der beiden Anteile kann über Hebellängen und Einhängepunkte am Rotorkopf angepasst werden.

Mehr Hiller = stabiler Flug. Mehr Bell = direkteres Steuerverhalten. Diese Mischung hat sich bei Paddelköpfen jahrzehntelang bewährt.

Flybarless (FBL) – Moderne Steuerung ohne Paddel

Flybarless -Systeme verzichten auf die mechanische Stabilisierung durch eine Paddelstange. Stattdessen übernimmt ein elektronisches Stabilisierungssystem (FBL-System) die Aufgabe, den Helikopter stabil und präzise zu halten.

Die Steuersignale der Taumelscheibenservos wirken bei FBL-Modellen direkt auf die Rotorblatthalter – ganz ohne mechanische Verzögerung. Dadurch ist das Flugverhalten besonders direkt, präzise und dynamisch.

Voreilend vs. Nacheilend

Die Anlenkung des Blatthalters kann voreilend oder nacheilend erfolgen. Voreilend bedeutet, dass die Blattanstellwinkelveränderung vor dem Erreichen der gewünschten Drehrichtung erfolgt – dadurch ergibt sich ein agileres Flugverhalten.

Nacheilende Anlenkung wirkt etwas träger, aber stabilisierend. Viele Piloten bevorzugen voreilende Köpfe, besonders im 3D-Flug, während Trainer und Scale-Modelle oft nacheilend aufgebaut sind.

Auftriebsfaktoren & Drehzahl

Der erzeugte Auftrieb hängt maßgeblich von der Rotorblattfläche, der Anstellung und der Rotordrehzahl ab. Eine Erhöhung der Drehzahl um 10 % kann – je nach Profil – bereits 20–30 % mehr Auftrieb erzeugen.

Daher ist es wichtig, das Gewicht, die Flugweise und das Rotorsystem optimal aufeinander abzustimmen. Leichte Modelle profitieren von niedrigeren Drehzahlen mit effizientem Profil – schwere benötigen mehr Reserve.

Fazit: Welcher Rotorkopf passt zu welchem Piloten?

Ob Paddelkopf oder Flybarless , Bell oder Hiller – die Wahl des richtigen Rotorkopfs hängt stark von deinem Flugstil, deinem Modell und deinen persönlichen Vorlieben ab:

- Einsteiger & Trainer: Paddelkopf mit Bell-Hiller-Mischung – besonders stabil und fehlerverzeihend.

- 3D-Piloten: Flybarless -System mit direkter Bell-Anlenkung – maximale Agilität und präzise Kontrolle.

- Scale-Fans: realistische Nachbildungen mit stabiler Anlenkung und angepasster Drehzahl – für vorbildgetreues Flugverhalten.

- Technikbegeisterte: Experimente mit Einflüssen wie Vor-/Nacheilung oder verschiedenen Rotorblattprofilen lohnen sich!

Wichtig ist: Nur ein gut abgestimmtes Zusammenspiel aus Kopfmechanik, Blattwahl, Gewicht und Drehzahl sorgt für ein rundes Flugerlebnis.

Wer versteht, wie sein Rotorkopf funktioniert, fliegt sicherer – und mit mehr Spaß!